小児矯正はいつから始めるべき?適切なタイミングについて解説

小児矯正を始める適切なタイミングについて、「いつから始めるべきか」という明確な答えが分からず、不安を抱えている親御さんも多いのではないでしょうか。

本記事では、「小児矯正はいつから始めるべきか」をテーマに、年齢ごとの適切なタイミングや治療を早めるメリット、子どもの成長段階を考慮した治療の進め方について詳しく解説します。矯正治療の開始時期を判断するためのポイントや、受け口や歯並びの問題への早期対応がもたらす効果など、親御さんが知っておきたい情報を分かりやすくお伝えします。

この記事を読むことで、お子さんにとって最適なタイミングで治療を開始できるようになるだけでなく、治療の効果を最大限に引き出すためのヒントを得ることができます。ぜひ最後までご覧いただき、適切なタイミングで矯正治療を進めるための参考にしてください。

目次

小児矯正はいつから始めるべき?貴重な時期を逃さないようにしよう

小児矯正を始める適切なタイミングは、乳歯が永久歯に生え変わる時期とされています。この時期は、子どもの顎の成長を活用しながら治療を進めることができるため、矯正治療の効果を最大限に引き出す貴重なタイミングです。一方で、大人になってからの矯正では顎の成長を利用することができず、治療がより複雑になる場合があります。

目安として、小学校入学前の6歳頃に一度歯科医師に相談することをおすすめします。この時期に専門医の診断を受けることで、必要に応じて最適な治療計画を立てることが可能になります。また、この段階で治療を開始することで、歯並びを整えるだけでなく、将来的な抜歯のリスクや顎の異常を防ぐことにもつながります。

子どもの成長には個人差がありますので、お子さんの歯の状態や成長に応じたタイミングを見極めることが大切です。早期診断と適切な治療の開始は、お子さんの健やかな成長をサポートするための第一歩です。歯並びや噛み合わせに関する不安がある場合は、早めに専門医に相談することを心がけましょう。

子供の成長に応じた小児矯正について

小児矯正には、大きく分けて「1期治療」と「2期治療」という2つの治療時期があります。それぞれの時期には異なる目的と治療方法があり、子どもの成長や歯の状態に合わせて適切な治療を進めることが重要です。以下で、それぞれの治療について詳しく説明します。

1期治療の役割

1期治療は、乳歯と永久歯が混在する時期(6~12歳頃)に行われる治療で、主に顎の骨格を整えることを目的としています。この時期に顎の成長を促しながら治療を行うことで、永久歯が正しい位置に生えるためのスペースを確保できます。また、指しゃぶりや舌癖などの悪癖を改善し、将来的な歯並びの悪化を防ぐ効果も期待できます。1期治療は、子どもの成長を活用できる貴重な期間であるため、適切なタイミングでの開始が重要です。

2期治療の役割

2期治療は、永久歯が生え揃った12~15歳頃に行われる治療で、歯列そのものを整えることを目的としています。この段階では、ワイヤー矯正やマウスピース矯正などを用いて歯を動かし、噛み合わせや見た目の改善を図ります。1期治療を受けている場合、その成果を発展させる形で治療が進められます。一方、1期治療を受けていない場合でも、2期治療単独で歯並びを整えることが可能です。

子どもの成長には個人差があるため、それぞれの治療の適切な開始時期は異なります。お子さんの歯並びや噛み合わせに関する不安がある場合は、早めに専門医に相談し、最適な治療計画を立てることをおすすめします。1期治療と2期治療をうまく活用することで、お子さんにとって最良の結果を得られる可能性が高まります。

小児矯正が必要な子供の歯並び例

小児矯正が必要な子供の歯並びの例には、以下のようなケースが挙げられます。それぞれの状態は、見た目だけでなく、噛み合わせや口腔機能に影響を与えるため、適切な時期に治療を検討することが大切です。

受け口(反対咬合)

受け口は、下の前歯が上の前歯よりも前方にある状態で、上下の噛み合わせが逆になっています。この状態は、顎の成長に影響を及ぼし、将来的に顔の輪郭や発音に問題を引き起こす可能性があります。特に早期治療が推奨される症例であり、3歳頃までに対応することでより良い結果を得られることが多いです。

開咬(かいこう)

開咬は、奥歯を噛み合わせたときに、前歯の上下の間に隙間ができる状態を指します。この状態では、食べ物を前歯で噛み切ることが難しくなるだけでなく、発音や舌の動きにも影響を与えることがあります。指しゃぶりなどの悪癖が原因である場合が多いため、早期の改善が重要です。

出っ歯(上顎前突、口コボ)

出っ歯は、上の前歯が下の前歯よりも大きく前方に突出している状態です。口元が膨らむ「口ゴボ」の原因となり、見た目のコンプレックスにつながることがあります。また、転倒時に前歯を傷つけるリスクも高まるため、適切なタイミングで矯正を始めることが推奨されます。

ガチャ歯(叢生、乱ぐい歯)

ガチャ歯は、歯列が飛び出したり、歯が前後に重なるなどして、全体的に不規則な状態を指します。この状態では、歯磨きが難しくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。顎の大きさと歯の大きさの不均衡が主な原因であり、顎の成長を活用できる時期に治療を開始することで、抜歯のリスクを減らすことが可能です。

小児矯正を行うメリット

小児矯正にはさまざまなメリットがあり、成長期を活用することで効率的に歯並びを整え、健康的な口腔環境を維持することが可能です。以下に、主なメリットを詳しく説明します。

顎を拡大しやすい

顎の成長をコントロールする治療は、成長段階にある子ども期にしか行うことができません。特に10歳前後を過ぎると、顎の拡大が難しくなり、治療が複雑化する傾向があります。小児矯正では、顎の自然な成長を活かして永久歯が並ぶスペースを作ることが可能です。

歯が動きやすい

子どもの骨は大人に比べて柔軟性が高く、歯を動かしやすい特徴があります。このため、矯正にかかる力が少なくて済み、治療中の痛みが軽減される点が大きなメリットです。また、治療期間も短縮できる可能性が高いです。

抜歯するリスクが低い

小児矯正では、顎の拡大によって永久歯が並ぶスペースを確保する手法が取られることが多いため、抜歯を回避できる可能性が高まります。これにより、将来的な大人の矯正治療においても、抜歯のリスクを抑えることができます。

適応能力が高い

子どもは大人よりも適応能力が高く、矯正装置にも早く慣れる傾向があります。さらに、治療後の噛み合わせや歯並びに対しても、歯ぐきや周辺の筋肉が自然に適応する能力が高いため、治療後の安定性が期待できます。

治療費が抑えられる

歯の移動がスムーズに行えることで治療期間が短縮されるため、結果として治療費を抑えることが可能です。特に早期治療を行うことで、後の大規模な治療を避けることができる点も経済的なメリットと言えます。

虫歯・歯周病予防に繋がる

歯並びが悪いと、食べ物が詰まりやすくなり、磨き残しが発生することで虫歯や歯周病のリスクが高まります。小児矯正を行うことで歯並びが整い、歯磨きがしやすくなるため、口腔衛生を良好に保つことができます。また、乳歯の虫歯を放置すると、永久歯の生え方に悪影響を及ぼすため、早期に矯正治療を開始することは長期的な健康にも寄与します。

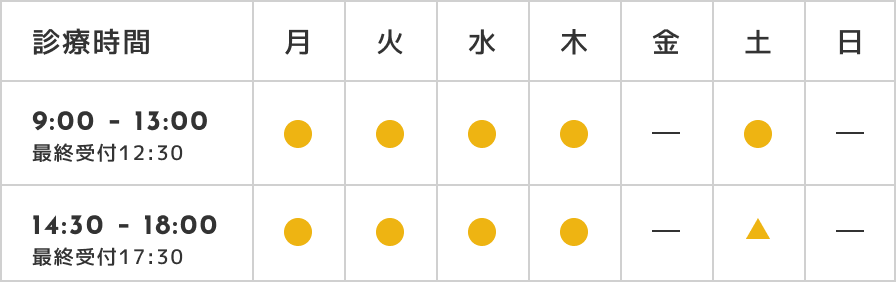

いつでも小児矯正を始められるように、定期検診に通おう

小児矯正は、適切なタイミングで始めることで多くのメリットを得られる治療ですが、そのタイミングを見極めるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。定期検診に通うことで、お子さんの歯並びや顎の成長の状況を専門医がしっかりと把握し、必要なタイミングで矯正治療を提案してもらえます。

また、定期検診では、矯正が必要となる兆候を早期に発見できるだけでなく、虫歯や歯周病など他の口腔トラブルの予防にも繋がります。特に成長期は歯や顎が急速に変化する時期であるため、数か月ごとのチェックが重要です。

お子さんの健康的な成長をサポートするためにも、ぜひ定期的に歯科医院を訪れ、専門的な診察を受けるようにしましょう。早めの相談が、将来の矯正治療をスムーズかつ効果的に進める第一歩となります。